NHK総合で2025年4月10日放送の「あしたが変わるトリセツショー」は、【糖化って何?糖化のトリセツ】!みなさんはご覧になりましたか?

番組タイトルを見ると、「美容・老化に関係する」とあります。肌ホネ血管アンチエイジング、というキーワードも。体の中で何かが糖化することで、美容・老化に影響があるということはわかるけれど、その影響の大きさはどんなものなのでしょう。

ご覧になっていないかたにもぜひ知って頂きたい!今日はトリセツショーでの放送内容に加えて、おすすめの本もご紹介していきます。

「あしたが変わるトリセツショー」糖化って何?糖化のトリセツ

今回トリセツショーが取り上げるのは糖化。この10年程、糖化の恐ろしさについてはテレビや書籍でも盛んに取り上げられてきています。

糖化って何?私たちが糖化するとどうなるの?

番組では、鶏の骨と皮を糖液につけておくという実験をしていました。みるみる茶色く変質していく様をみて驚愕(◎_◎;)

この茶色い変質が「糖化」。「体のコゲ」とも言われています。

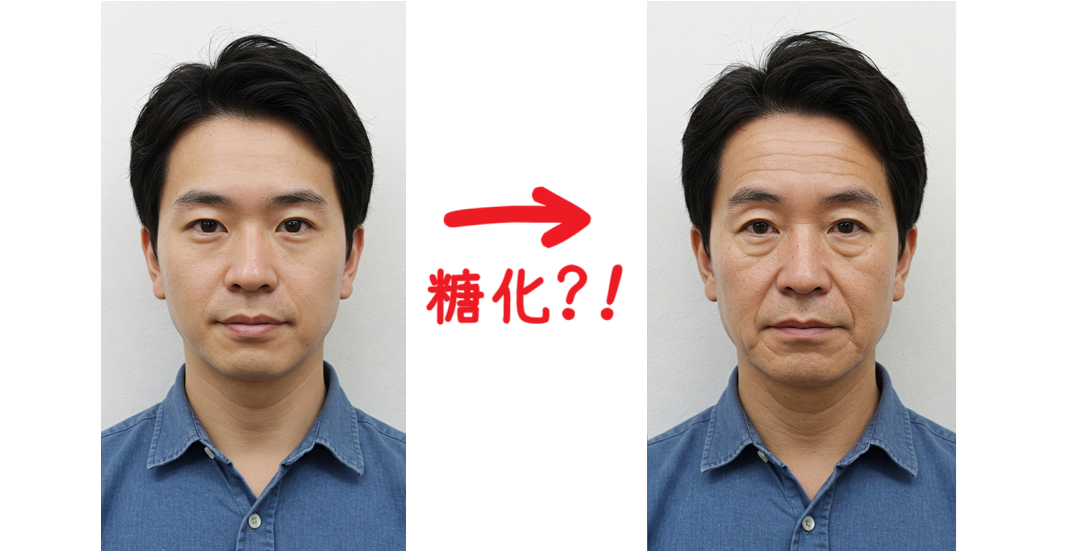

例えば食パンが

糖化すると・・・

→

これは美容や老化のみならず、寿命にも深く関係しているとされ、いま注目されている現象ですが、この鶏の骨と皮と同じことが体内で起こっていると思うと、いてもたってもいられなくなりました。

私たちの筋肉や骨、臓器、皮膚、爪などの主成分はたんぱく質です。そこに血液中の余分な糖が結びついて、たんぱく質が固く茶色く変質してしまうのです。

糖化によって変化したたんぱく質はAGE(終末糖化産物)と呼ばれます。

これは一度できてしまうと元に戻りにくく、起きる場所によって次のような症状・疾病に。

- 皮膚で起これば→しみ・シワといった肌の老化

- 骨で起これば→骨粗しょう症

- 脳で起これば→認知症や脳梗塞

- 心臓で起これば→心血管疾患

- 全身の血管中で起これば→動脈硬化

- 他にも腎臓病、肝臓病、糖尿病、がん!

全て、なりたくない症状・疾病のオンパレードですね。

なんとかして、この糖化を避けていきたい。でも、もうある程度は糖化している?

AGEを測定し、糖化度を知ることで、病気や老化、死亡のリスクを正確に予測できる可能性があるそうです。

美容から寿命まで決まる!?「糖化年齢」を石原さとみさんがリアル計測

番組ではAGEの測定器を使って、糖化年齢を出していました。

MCの石原さとみさん、ゲストのいとうあさこさん、庄司智春さんも測定!測定値が出た時は、番組内速報が出ていて、みなさんのリアクションも笑いを誘うものでした。実年齢よりお若くてよかったです!

AGE測定器、自分も測ってみたい!と思われたかたは、インターネットで「糖化測定器 導入施設」と検索すると、測定できる病院等が分かります。詳しくはNHK公式サイト【糖化のトリセツ】をご覧ください。

でも、導入施設が遠かったり、行く機会がない、躊躇してしまう、というかたも多いですよね。

実際に測定しなくても、自分は糖化しているのか、糖化しやすいのか、そのリスクを知るための糖化度チェックリストがあるのです。それは・・・

糖化度チェックリスト

以下の設問のうち、当てはまるものにチェックをしていくだけです。

□ 運動不足である(30分程度の運動を週1回以下)

□ 睡眠不足である(5時間未満が週4日以上)

□ 甘いものをよく食べたり飲んだりする

□ ふだんから朝食をよく抜く

□ 食後に急激な眠気を感じることがある

□ 夕方にけん怠感 だるさを感じることがある

□ こげの多い食品や加工食品を多くとっている

□ アルコールをよく飲む(ほぼ毎日)

□ たばこを吸っている

チェックした数によって、糖化リスクが分かります。

| チェックした数 | 糖化リスク |

|---|---|

| 0~2 | 低い |

| 3~4 | 注意 |

| 5以上 | 要注意 |

あなたのリスクは何点でしたか?

どうして糖化するのか?それは、鶏の骨と皮の実験と同じように、組織が糖度の高い液体に接触している時間が存在するからですよね。

高糖度の液体、それは、人間で考えると、血液や体液ということになります。

糖尿病を患っている人は、糖化リスクに晒され続けているということに。

では、糖尿病でなければ、糖化しないのでしょうか?

いいえ、糖化度チェックリストでは、糖尿病ではない人でも、AGE測定値が高く出るケースが多いのです。

健康診断では見つけられない?!食後高血糖!

番組ではAGEの高かった5人について、追跡調査を行いました。

5人は、健康診断でも血糖値は正常、運動習慣もあり、食習慣も健康的で問題のない方たちです。

しかし、24時間血中糖度をモニタリングしてみると、食後に急激に血糖値が上昇していることがわかりました。

「食後血糖値」が高い状態、「食後高血糖」だったのです。

健康診断では一般的に「空腹時血糖値」を測定するため、糖尿病には当てはまりませんでしたが、「食後高血糖」も長期間続くと糖化が進んでしまうのです。

では、食後高血糖にならないようにするためには、どうしたらいいのでしょうか。

食後高血糖を抑えるためにすることは?

食事の後は摂取した食物が消化吸収され、個人差はありますが15~30分後には血糖値が高くなります。その血液中の糖分を筋肉などで使ってしまえばいいのです。

番組に出演していた東京慈恵会医科大学の西村理明先生が、食後高血糖を抑えるためにやっているのが「ちょこっと運動」。階段を2階分昇り降りしたり、廊下を歩いたり、食後にちょこっと動くだけだそう。

ポイントとしては、

- 大きな筋肉を動かす(立っているだけでも大腿の筋肉を使います!)

- 運動時間は1~2分でOK

- 食後15~30分に1度、その後は食後2時間まで、30分毎にちょこっと

これだけです。

リハビリ特化型デイサービスの利用者さまで、お昼ご飯の後はテレビを見ながら眠くなってそのままお昼寝、起きてから夕方買い物に行くというかたがいらっしゃいました。

このトリセツショーを観てからは、お昼ご飯を食べた後のテレビは録画するほどのものではなかったので観るのをやめ、先に台所を片付けてから、買い物に出かけることにしたそう。

夕方少し疲れはあっても色々と家の中でやることもあり、結局昼寝をしなくなって夜間よく眠れるようになった、と、楽しそうにおはなしされていました。

食事は毎日数回するものですから、自分にとって無理せずに習慣にしていける位のちょこっと運動を見つけていきましょう。

そして、食後高血糖の時間をなるべく減らしていけるといいですね。

『好きなものを食べてヘモグロビンA1cを下げるスゴ技100』

食後高血糖と糖化の関係は分かりましたが、血糖値以外にも糖尿病の検査項目として注目すべき値があります。それはヘモグロビンA1c。

これは、血液中のヘモグロビンが糖化したものなのです。血液も糖化する・・・考えてみればそれはそうですよね。

これがどのくらいあるかを調べることで、ここ1~2ヶ月の血中糖度の高さがわかります。

空腹時血糖値は低いけれど、ヘモグロビンA1cは高くなってきているというかたは、食後高血糖で糖化している可能性大!

一度糖化したヘモグロビンは、細胞の寿命までそのままです。ヘモグロビンA1cの値を下げるためには、これ以上ヘモグロビンが糖化しないように、血糖値をコントロールする必要があります。

すでに糖尿病に罹り治療しているかたはもちろんですが、空腹時血糖値は低いけれどヘモグロビンA1cが少しずつ上がってきている、そしてトリセツの透過度チェックリストで注意以上だった、というかたにおすすめしたい本が、栗原毅先生の『糖尿病専門医が教える!満腹・夜食・甘いものOK!好きなものを食べてヘモグロビンA1cを下げるスゴ技100』です。

画像をタップすると楽天市場の本紹介ページにジャンプします

この本は、食事制限ではなく、好きなものを食べながらヘモグロビンA1cを下げるという画期的なアプローチを紹介した一冊。従来の「糖尿病食=我慢の食事」というイメージを覆し、読者に希望を与える内容になっています。

大切なのは5原則。

- 三食きっちりと、ゆっくりよく噛んで食べること

- 真面目な人ほど失敗しやすい食事療法は気軽に

- ゆるーい運動を継続すること

- 薬だけに頼らないこと

- 喫煙習慣だけはやめたほうがよいこと

特にこの2番目、食事療法については「食べてはいけないものはありません」と書かれています。驚きと同時に、どういう工夫が必要なのかも教えてくれるこの本に、とても心強さを感じました。

無理な制限はストレスとなり、長続きしないことが多いけれど、この本では、例えば、甘いものが好きな人に対して、どのように工夫すれば血糖値の上昇を抑えながら楽しめるか、といった具体的なアドバイスが記載されているのです。

また、3番目の「ゆるーい運動を継続すること」、ここで栗原先生は、「ゆる~く、そして続けることが大切です。食後に20分くらい歩くことで血糖値の上昇をゆるやかにできます。」と書かれています。

今回の【糖化のトリセツ】で西村先生が実践されていたことと、まさに同じですね。

「ゆるトレ・ゆる習慣」と題して、ヘモグロビンA1cを下げる=糖化させないための運動や生活上のヒントも述べられています。

そんな、食べ方やトレーニング、習慣などのワザが100!掲載されています。

この本、最初は利用者さまと話すために必要だなーと思い図書館で借りて読んだのですが、結局自分のバイブルとして購入した位、いい本です。

みなさんも図書館でいいので、ぜひ一読してみてください。

糖化を防ぐ→身体機能・認知機能維持!

私たちの身体は、あらゆる場所が糖化してしまう、そしてそれが病気や老化の大きな原因であることが分かってきました。

また、自分でできる対策も明らかになりました。まずは食後のちょこっと運動、そして食生活に少しの工夫と、禁煙。

甘いものだって、工夫を知れば食べていいんです。それも自分でコントロールできるのですから。

もちろん糖尿病に罹患されているかたは、専門医の指導の下、必要な投薬治療は行ってくださいね。ただ、薬だけに頼らず、運動や生活の工夫もして、しっかりと糖化を防いでいきましょう。

【糖化って何?糖化のトリセツ】を観て、『好きなものを食べてヘモグロビンA1cを下げるスゴ技100』を読むと、今すぐにできる行動が沢山あることに気付かされました。

糖化を防いで、身体機能と認知機能、どちらも維持向上させていきましょう。

NHKの「あしたが変わるトリセツショー」は、NHKプラスで1週間の見逃し配信が行われています。

→ NHKプラスはこちらをタップ

見逃し配信期間の終了後は、1年間はNHKオンデマンドでご覧いただけます。チェックしてみてくださいね。

→ NHKオンデマンド(Amazon Prime Video)はこちらをタップ