2025年5月15日(木)19:30~、NHK総合『あしたが変わるトリセツショー』で、心不全をテーマとした番組「心臓のトリセツ!衰えている人続出&秘密はあの動き」が放送されました。

心臓は、私たちが生きる上でなくてはならない、まさに生命線とも言える臓器。

どんなに足腰を鍛えても、効果的な脳トレで認知機能が保たれても、健康長寿のためには心臓が元気であることが絶対条件です。

今日は、そんな心臓がどんな働きをしているのか、なぜ大切なのか、そして注意したいサインについて見ていきます。

心臓のトリセツ★衰えている人続出&秘密はあの動き

心臓なんて関係ない、と思った人こそ観て欲しい!今、日本人の心臓が非常事態、という切迫したメッセージで番組スタート。

今日は心臓ケアの最前線を届けてくれるそう。100年自由でいるために、ぜひ知っておきたいいことのようです。

ゲストは森三中の大島美幸さんと、なすなかにしの中西茂樹さん!

まずは心臓のなんたるか、です。

働き者!私たちの心臓

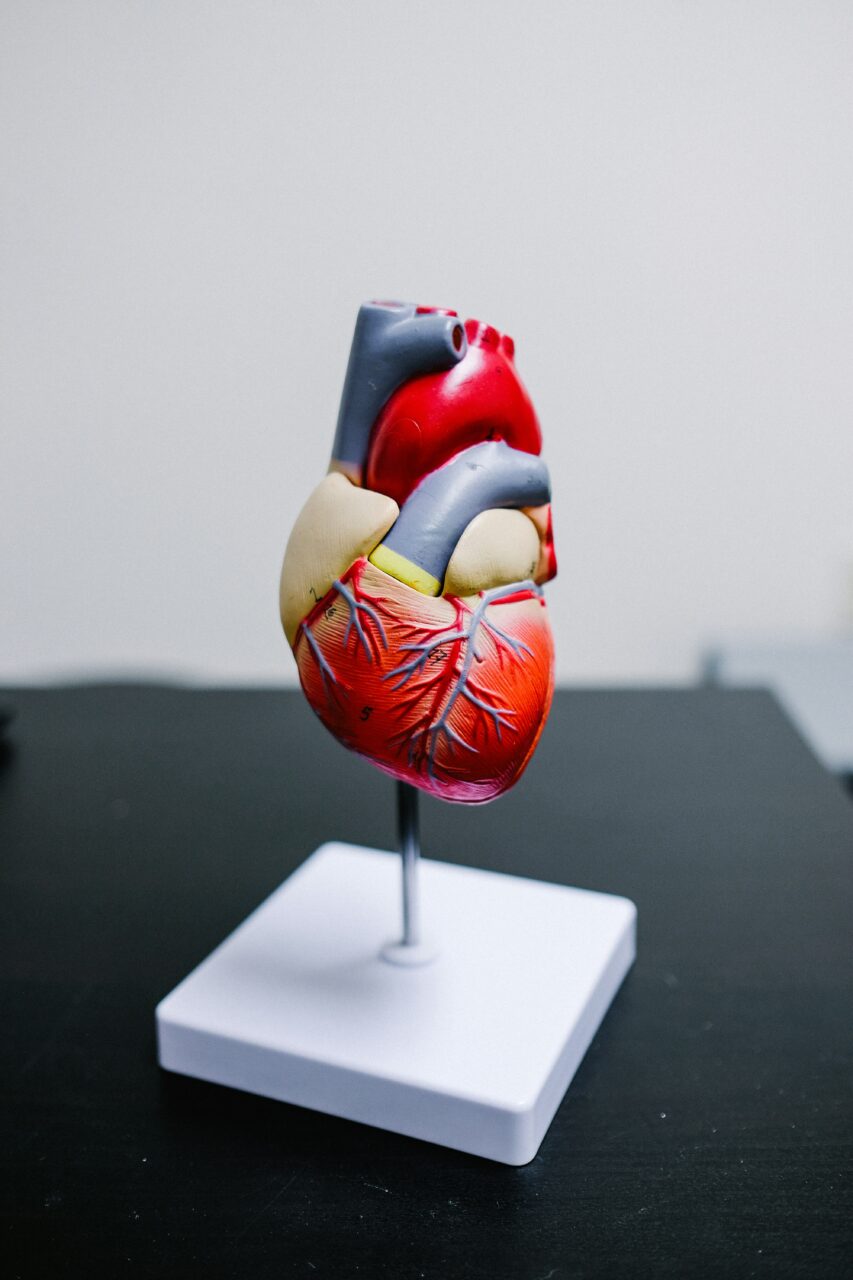

私たちの胸の真ん中より少し左にある心臓は、休むことなく血液を全身に送り出すポンプの役割を担っています。まるで小さなエンジンが、私たちの体全体を動かしているようなイメージですね。

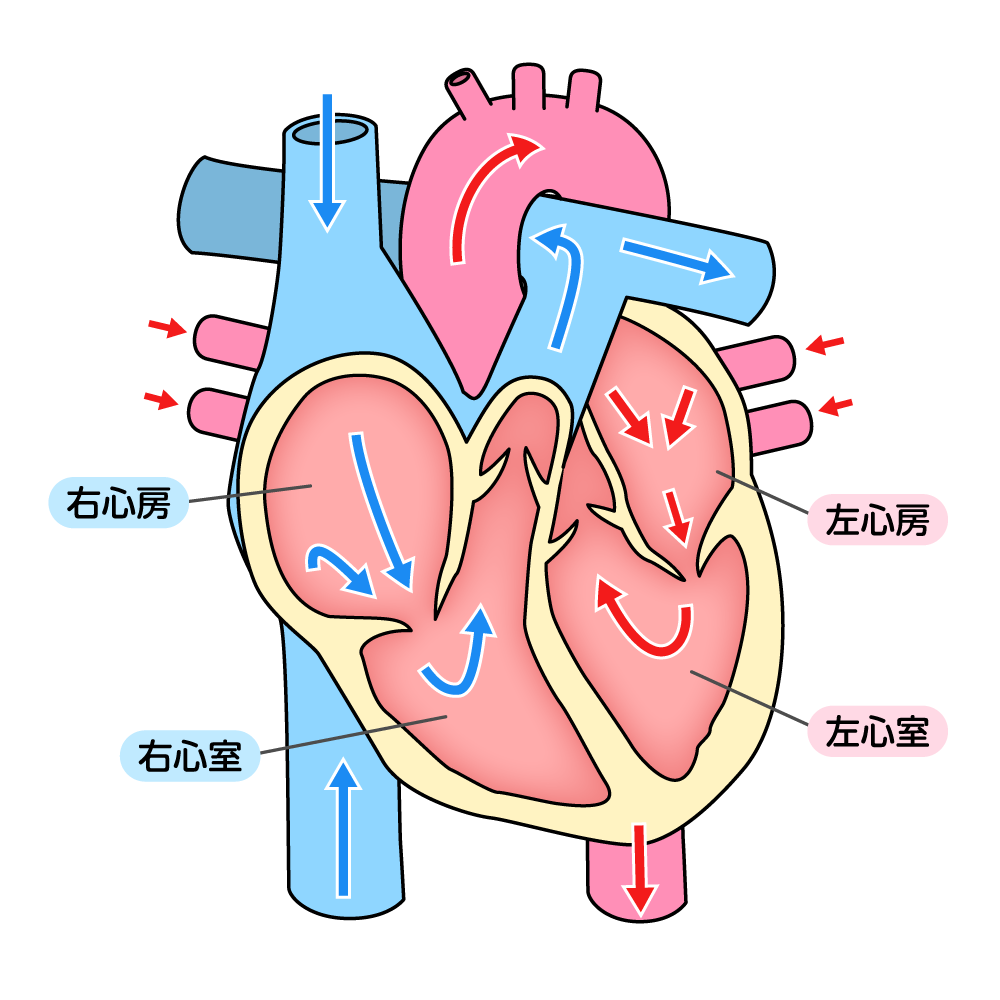

心臓は、主に4つの部屋に分かれています。

- 右心房: 全身から戻ってきた、酸素が少ない血液を受け取ります。

- 右心室: 右心房から送られてきた血液を肺へ送り出します。肺で酸素をたっぷり取り込んでもらうためです。

- 左心房: 肺で酸素を受け取った、きれいな血液を受け取ります。

- 左心室: 左心房から送られてきた血液を、力強く全身へ送り出します。

この4つの部屋が、規則正しく収縮と拡張を繰り返すことで、血液は絶えず私たちの体内を巡り、酸素や栄養を届け、二酸化炭素や老廃物を回収してくれるのです。

なぜ心臓はそんなに大切なの?

心臓の働きが止まってしまうと、全身の細胞に酸素や栄養が行き渡らなくなり、私たちは生きていくことができません。心臓は、まさに生命維持に不可欠な存在なのです。

また、心臓は単に血液を送るだけでなく、私たちの活動量に合わせて血液の送り出す量を調整する賢さも持ち合わせています。運動をすればドキドキと鼓動が速くなるのは、より多くの酸素を筋肉に届けるために、心臓が頑張って血液を送り出している証拠です。

1日10万回、一生のうち25億回拍動する、一番働き者の臓器、それが心臓です。

カチカチ心不全~ヘフペフって何?

番組では、藤田医科大学教授で日本心不全学会理事である、井澤英夫さんが登場し、分かりやすく説明してくれました。

心臓の筋肉が硬くなる原因は高血圧、糖尿病、高コレステロール、腎臓病肥満なども関係していることがあります。生活習慣病をコントロール出来ていないと、血管が硬くなり、心臓は一生懸命血液を送り出そうとし、その結果心臓の壁が厚くなるのです。

この状態がカチカチ心不全、正確には拡張不全、固くなってしまい充分に膨らまなくなる事で身体に送る血液量が十分でなくなってしまう病、HFpEF(ヘフペフ)です。

このカチカチ心不全は近年急増しており、心不全の半分以上を占めているそうです。

心臓の不調はなかったのに、体の不調もなかったのに、いつのまにかなっているカチカチ心不全。

男性よりも年配の女性に多く、30代でも生活習慣病がコントロールできていないと陥ってしまうことのある病です。なぜ女性に多いのかというと、男性はカチカチ心不全になる以前に、心筋梗塞など他の心臓病にかかってしまう可能性が高いからとか。シニア以前の男性でも油断はできませんね。

心臓がカチカチになるには年単位で時間がかかります。初期の段階で早くに治療すれば元に戻すことも可能ですが、長期間放置するともとに戻すことはできなくなるそうです。

番組では群馬大学医学部付属病院 循環器内科の小保方優病院講師が高血圧や糖尿病のある5人を運動負荷心エコー検査。

正常値は10mm程の心筋が内側に14mm にも厚くなっているケース、肺に水が溜まっているケースなど、5人中4人が心肥大になっていました。

心臓を守るために!BNPをチェック!

心臓は異変をカバーしようと頑張ってなんとか血液を送ろうとする臓器のため、心臓の異変は自覚しにくいものです。けれど、早期発見のために役立つ、血液検査でわかるBNPという値があります。

BNPは心臓からのSOS。心臓にストレスがかかると増えるホルモンで、心臓の負担の指標です。高ければ心不全を疑うことになります。

しかし、BNPは一般的な健康診断等では検査されません。循環器内科など専門機関での検査が必要です。

では、どんな人がBNPを調べたほうがよいのでしょうか?

BNPを測る?測らない?!特製セルフチェック!

番組ではどんな人がBNPを調べたほうがよいのかがわかるセルフチェックを紹介しました。

①次のうち一つでもあてはまる

□高血圧

□慢性腎臓病

□肥満

□心房細動

□狭心症

□糖尿病

□貧血

□脂質異常

□弁膜症

□心筋梗塞

②次のうちいずれかがあてはまる

□からだを動かすと息切れがする

□下半身にむくみがある

①も②もあてはまる場合、かかりつけ医を受診することをお勧めします。医師が必要と判断した場合はBNPまたはNT-proBNPを測定することになります。

得に②のチェックにある「むくみ」と「息切れ」は、心臓のポンプ機能が低下し、体内の水分バランスが崩れることで現れることがあります。

放置するとさらに状態が悪化する恐れがありますので、このような症状に気づいたら自己判断せずに早めに医療機関を受診することが非常に大切です。

また、BNPが低くても心臓に異常がないとは限りません。肥満や生活習慣病のあるかたはかかりつけ医に相談することをお勧めします。

予防編!心臓休ませるワザ

心筋梗塞から心不全になった男性、中山さんが奇跡的回復をみせたワザがあります。

中山さんは正常では65%ある左心室の収縮が9%しか行われておらず重度の心不全、もう助からない、心臓移植か外部心臓しかない、と言われていました。

しかし、トリセツワザ~心臓リハビリテーションに取り組んだ後、中山さんの心臓は心臓病がない人の標準値と同じだけの血液を送り出すことが出来るようになったのです。

中山さんが鍛えたのは第2のポンプ、足の筋肉。筋トレによる心臓リハビリテーションに取り組みました。

心臓ではないところのポンプを鍛えると、心臓を休ませることができるのです。

また、太腿やふくらはぎの筋肉を使うことで放出されるホルモンが血圧や血糖値等を下げてくれ、さらに心臓を休ませることにつながるのです。足を動かすことは心臓にとっていいこと尽くめです。

そして中山さんのように筋トレでなくても、心臓に関わる専門医も実践している方法、それは歩くだけ!

番組で井澤医師が実践していたのは1日8,000歩以上でした。

基本的には1日8,000歩を週に2~3日ですが、歩数は少なくても、ひざを前に出し、足をしっかり上げ、少し早足の足上げ歩行を行うだけで十分効果があるそうです。

また、運動と同時に大切なのは減塩による高血圧対策。カリウム多めの摂取等、塩分対策については、以前に放送されたトリセツショー、高血圧のトリセツをご覧ください。

⚠️⚠️⚠️実践の前に注意してください⚠️⚠️⚠️

心臓病があるかたは勝手に運動せず、必ず医師の指示に従ってください。

心臓に負荷がかかり危険な場合があります。

不安があるかたや、腰や足に痛みがあるかたも、無理して行わないでください。

カチカチ心不全にならないよう、BNPチェックリストや心臓リハビリテーションの知識をいかしていきたい。しかし、注意事項をみると、かえって自分の身体を痛めつけてしまうかもしれないと不安にもなりますね。

注意事項に該当するかもしれない、ひとりで心臓リハビリテーションに取り組んでいいのかもわからない、そんなかたにお薦めしたい本があります。

弱った心臓を元気にする方法 – 上月正博 著

タップするとamazonのサイトにジャンプします

「心臓が弱ってきたかも…」と感じている方、あるいは心臓の健康についてもっと深く知りたいと思っている方にとって、上月正博さんの『弱った心臓を元気にする方法』は、心臓のトリセツと共に、必要になる知識を与えてくれる一冊かもしれません。

循環器内科医である著者が、専門的な知識を分かりやすく解説し、読者が自身の心臓と向き合い、より良い生活を送るための具体的な方法を提示してくれます。

弱った心臓でも自力で元気にできる

心臓病は今、治る病気になっているそうです。上田医師が勧めるのは心臓リハビリ〜運動です。なぜ心臓リハビリで心臓が元気になるのか、やかりやすく説明してくれます。

心臓を「元気にする」ための心臓リハビリメソッドとは

上田医師が提唱する心臓リハビリメソッドは次の3つ。

- いきいきウォーキング

- ゆるスクワット

- ゆっくり片足立ち

しかし、まず大切なことは自分の健康状態を知ること、脈拍、血圧、呼吸等を自分でしっかりとモニタリングして運動の程度を考えることだと説明しています。

トリセツショーでも取り上げられていた運動リハビリテーションの注意事項と同じく、間違った心臓リハビリはかえって心臓の状態を悪化させてしまう危険性があるからです。

心臓リハビリに取り組んではいけない人を具体的にあげ、取り組んでも構わない場合でも心臓病ごとに注意すべきポイントを説明してあります。

100歳まで元気でいるための習慣

生活習慣の改善、食事療法、運動療法といった、日々の暮らしの中で取り組める具体的な対策が豊富に紹介されています。

たとえば、辛い調味料と聞いて心臓にとってどんな影響があると思いますか?マイナス影響?と思いきや、実は心臓にとっては良い影響があるとか。

他にも、毎日食べたい心臓リハビリフード、心臓が元気な人が毎日やっていること、喫煙の影響など、心臓を健康に保つために必要な知識が沢山詰め込まれていました。

読み終えて

『弱った心臓を元気にする方法』は、心臓病を患っている方はもちろんのこと、「最近、動悸や息切れが気になる」「健康診断で心電図が少し気になった」という方、さらには「将来のために心臓の健康を維持したい」と考えている方にとっても、非常に有益な情報源だと思いました。

主体的に自身の健康管理に取り組むかたには、必読の一冊です。

心臓を大切にするために

私たちの心臓は、私たちが生きている間、ずっと働き続けてくれる大切なパートナーです。

まずは自分の心臓や体の状況を知ること、そして可能なら心臓リハビリテーションを行い心臓をメンテナンスすること、何より健康的な生活習慣を心がけ心臓に負担をかけないようにすることが、長く元気に過ごすための秘訣です。

心臓を鍛えることはできないけれど、心臓を休ませてあげることはできる、そのことを心に留めて日々を過ごしていきたいですね。