最近、脳トレは効果ないっていう噂を聞いたんだけど

著名な脳学者達が多くの研究でそのような論文を出しているようですね。

じゃあ認知機能を落とさないための方法はないってこと?

いいえ、認知機能を保つこと、そして回復させることは色々な方法で可能なようですよ。ただ、漫然と脳トレしていても、身体にマイナスの効果も・・・

今日は脳トレがなぜ効果がないと言われるのかを考えていきましょう。

脳トレは効果がない?ある?

脳トレの効果については、科学的な見解が分かれています。効果がないとする意見と、あるとする意見を、まとめてみますね。

効果がないとする意見:

- 多くの研究で、市販の脳トレゲームやドリルが、広範囲な認知機能の向上や認知症予防に直接的な効果はないとされています。

- 脳トレで鍛えられるのは、特定の課題に対するスキルのみであり、他の認知機能や日常生活における能力向上には繋がりにくいと考えられています。

- 京都大学名誉教授の櫻井芳雄氏は、「『脳トレ』には科学的な根拠がないことが、大規模調査で明らかになっている」と指摘しています。

- 多くの著書を出版しており、著名な精神科医の和田秀樹氏も、いわゆる「脳トレ」は脳全体の機能向上にはほとんど効果がないと述べています。

効果がある(または可能性を示唆する)とする意見:

- 一部の研究では、特定の種類の脳トレ、例えばワーキングメモリを鍛えるトレーニングや、脳活動をリアルタイムでフィードバックするニューロフィードバック脳トレなどが、認知機能の向上に効果を示す可能性が示唆されています。

- 論理パズルに定期的に取り組む高齢者の脳が、そうでない人と比較して平均8歳若いという研究結果もあります。

- 脳科学者の篠原菊紀氏は、脳トレはワーキングメモリのトレーニングとして有効であり、認知症テストの成績向上に繋がる可能性があると述べています。

- 運動と組み合わせた脳トレや、生活習慣の改善と合わせたアプリの利用などが、脳の健康維持に良い影響を与える可能性も示唆されています。

現時点での結論は・・・

現時点では、一般的な市販の脳トレが、広範囲な認知機能の向上や認知症予防に明確な効果があるとは言えないという見解が有力のようです。ただし、特定の種類の脳トレや、運動や生活習慣の改善と組み合わせた取り組みについては、今後の研究で効果が示される可能性もあります。

重要なのは、脳トレだけに頼るのではなく、バランスの取れた食事、適度な運動、社会的な交流、知的活動など、総合的な生活習慣を通して脳の健康を維持していくことのようです。

認知機能の向上や認知症予防のためには・・・

以前ご紹介した本には、認知症グレーゾーンからのUターンの可能性が書かれていました。

この記事でも取り上げましたが、認知機能維持、そして向上のために大切なことは、年甲斐もないこと、そしてワクワクやドキドキする刺激なのではないでしょうか。

たとえば朝田隆先生は、「脳トレするならクロスワードより麻雀」と書かれています。

感情の起伏やいつもと違う出来事もなく、ただ機械的にクロスワードを解いていても、認知症グレーゾーンからUターンするという総合的な認知機能回復には至らないという事でしょう。

でも麻雀のように、その場その場で自分の配牌も相手の配牌も違う、相手の麻雀スキルも違う、コミュニケーションをとりながら相手の裏を考え、相手の捨牌に一喜一憂し、自分の過去の捨牌を後悔しながらも、ついにロン!そんなワクワクドキドキだったら、認知機能によい影響を与えない訳がないですね!

脳トレのし過ぎ?!狭心症になったTさん

ここでTさんのことをおはなしします。

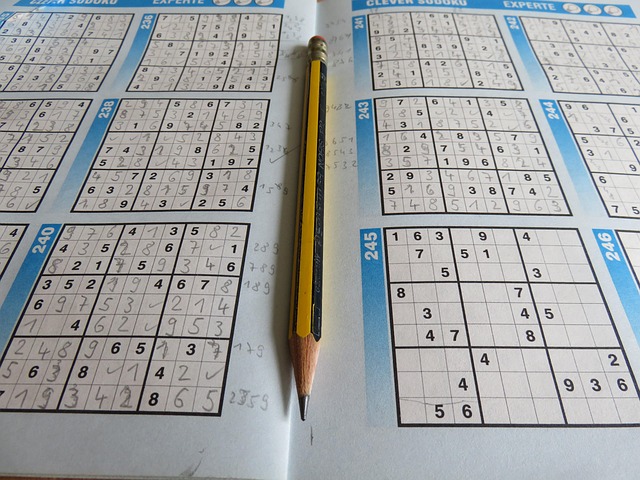

Tさんは長く保育士として働いてきて、65歳の定年後は好きな手仕事をする毎日、新聞に載っているちぎり絵も好きでした。68歳になったある日、お孫さんのプレゼントにと絵本を買いに書店に行き、そこで数独(ナンプレ)のドリル本を見つけたのです。

元々テレビのクイズ番組も好きで、新聞に載っているパズルも好き。手軽に購入できる値段にも惹かれてそのドリルを購入しました。

それからは毎日空き時間は全て数独に費やし、50問程収録されていた1冊目はわずか5日間で終え、次々と書店で100問以上収録されているドリルを次々と購入しては熱中するようになっていきました。

問題を解くという事に喜びを感じるタイプのTさんは、きっと毎日ワクワクと数独に取り組み、しっかりと意味のある認知機能トレーニングが出来ていたのかもしれません。

しかし、家事以外の時間はほぼ座って過ごすようになって2年程経過した70歳の時、ふとした動きの時に胸部の痛みを感じるようになってきたのです。

職場で健康診断をしていた頃には血圧も安定し、高脂血症や糖尿の傾向もなかったTさんですが、最後の健診から5年以上、健診も、病院にも掛かっていなかったのもあり、念のためと近所の内科を受診しました。

診断の結果は、狭心症でした。

冠動脈が狭くなることによって心臓への血液供給が一時的に不足し、心筋が酸素不足になる病気です。主な症状は胸痛で、労作やストレスで悪化し、安静で軽減する傾向があります。

なぜ冠動脈が狭くなったのか。それは動脈硬化のせいでした。保育士の仕事を辞めた後、家で全く運動をしなくなっていた3年間の間に糖尿病になり、糖化による動脈硬化が進んでいたのです。

Tさんはその後カテーテルによるバイパス手術を行って日常生活に戻り、私の勤務するリハビリ特化型デイサービスを利用するようになりました。

糖尿については食事のセルフコントロールを行っています。

相変わらず数独も他のパズルゲームも大好きですが、数独に熱中し最低限しか動かずにいた事が狭心症の一因になっているとご自分でも認識されており、今ではデイサービスでの機能訓練以外の日も、家でのラジオ体操、食事の後はウォーキングと、意識的に動くことを心掛けていらっしゃいます。

Tさんのおはなしを伺って、シニアになって動かないでいるという事の恐ろしさが、よくわかりました。

ワクワクして身体も動かせる脳トレがいい!

Tさんの教訓から言えることは明らかです。

脳だけを使った認知機能訓練は、たとえワクワクが伴うものだったとしても、シニアには不十分。

脳トレをするなら、同時に身体も動かしていかなければならない、ということです。

できれば麻雀のような対人のゲームをして、さらに誰かと一緒に運動もできるといいですね。

次は認知機能と身体機能、どちらも鍛えられるんじゃないかな?と思っているモノについてご紹介しますね。