先週放送されたNHKの『シリーズ人体Ⅲ』、ご覧になりましたか?

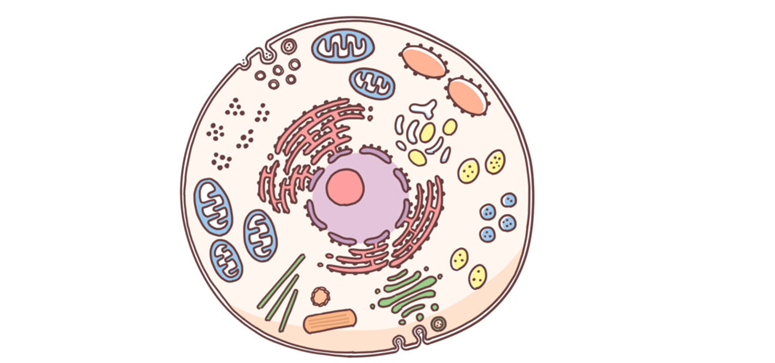

もう半世紀近く前、図鑑や理科・生物の授業で習った「細胞」の構成はとても簡単に見えるものでした。

細胞膜に包まれた中には、核・ミトコンドリア・リボソーム・リソソーム・中心小体が浮かんでいました。そしてそれ以外の何も描かれていない部分は「細胞質」、細胞膜の中の核等構成要素以外の部分で、液体状の物質でできている、という説明でした。

図を写しながら、液体状の物質って?具体的には水なの?なんて考えていたのを思い出します。

この表現の曖昧さは、当時の科学力ではそこまでしか解っていなかった、ということから来ていたのです。

今日は先日放送された『シリーズ人体Ⅲ「細胞内ワンダーランド」』についてまとめていきます。番組を見逃してしまったかたにも、概要はお伝えできますように。

細胞内はワンダーランド!

今回の放送で解明されたのは「細胞」です。

わたしたちの体を作るおよそ40兆個もの「細胞」の中には、これまでのイメージをくつがえす不思議な世界が広がっていました。

ヒーラ(HELA)細胞

1951年に亡くなったヘンリエッタ・ラックスさんの癌組織が、彼女が亡くなった後でも生きて増殖を続けているということ、細胞学を専門としている人ならご存知なのでしょうか。私は知りませんでした。

通常、癌組織は一般細胞より強い増殖能力を持ちますが、そんな癌細胞でも身体の外では死んでしまうものです。しかし、ヘンリエッタさんの細胞は、驚異的な増殖能力によってシャーレの中で生き続けているというのです。

世界初の培養できる人間の細胞、それがヒーラ細胞です。ヒーラとは、ヘンリエッタ・ラックスの頭文字から名づけられたものだそうです。

人の細胞を使った実験が可能になったことで、様々なワクチンや薬の開発に使われてきたヒーラ細胞。

彼女の細胞は実験用として、今では世界中の実験施設に広がっています。

一番小さな命が細胞だというのなら、彼女は今でも世界中で生きているのです。

命とは何か

命の定義は、「外界と隔てられている」「代謝を行う」「自己複製する」。

この3つを兼ね備えている最小単位は何かと考えると、やはり「細胞」。

私達の身体を構成している40兆個の細胞もひとつひとつに命があり、生きているのです。

現代の科学力によって細胞を覗いていくと、液体状の物質なんていう曖昧な表現をされていた細胞質には、「命の部品」となるさまざまな物質が所狭しと存在していました。そして、まるで生きているかのように動き回り、互いに連携することで、わたしたちの命は営まれていたのです。

その「命の部品」は、命ではないのに、ある意味を持って動いているというのです。

命の最小単位「細胞」の中にある不思議な世界

細胞の中はほとんど空きスペースがないほど混みあっているそうです。

その中で、小胞が移動していることに着目してみましょう。小胞は確かにある意味をもって動いているように見えるのです。研究者が小胞と同じ位のサイズのプラスチックビーズを細胞内に入れてみたところ、そのプラスチックビーズも小胞と同じように動いたとのこと。

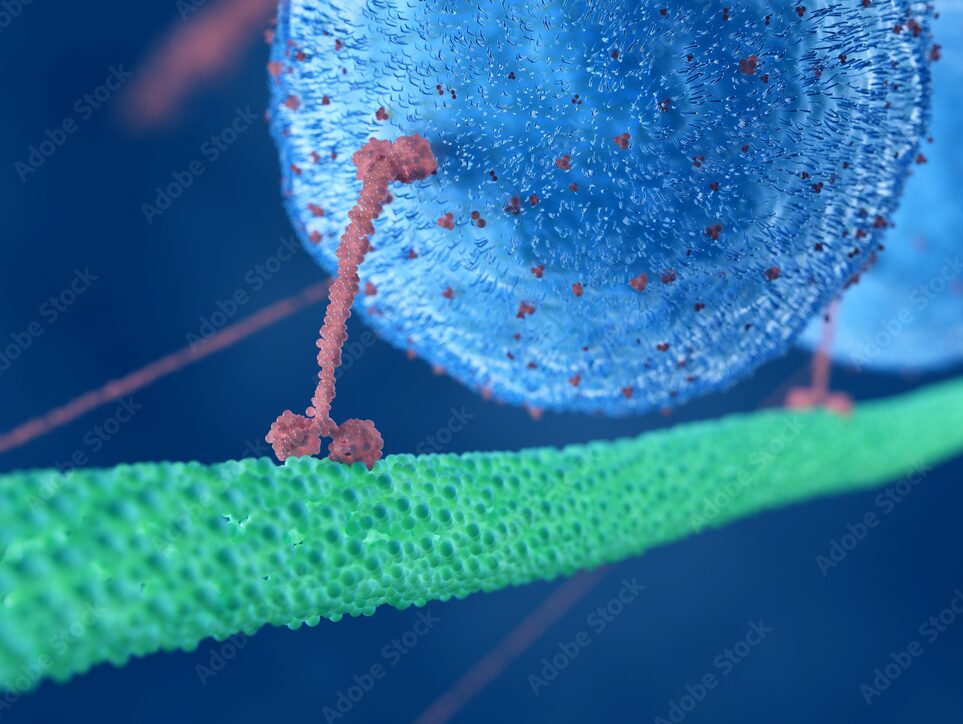

小胞の動いている部分を拡大したところ、小胞を上に掲げて歩くようにして運んでいる細長い部品が見つかりました。

80ナノメートルのそれは「キネシン」という部品で、たんぱく質の一種。食べ物や酸素から作られたエネルギーを利用して動いているそうです。

細胞のサイズが0.02ミリメートルのところ、キネシンは0.00008ミリメートル。非常に小さな部品であることがわかります。

例えば脳の神経細胞の小胞の中には、神経伝達物質や受容体が入っています。感情が動いた時に、キネシンが細胞の端まで小胞を運んでいきます。そして感情が高まった瞬間に小胞内の神経伝達物質が放出され、喜怒哀楽の感情が生まれるというのです。

私たちの脳にある一千億個の細胞、そのひとつひとつの中でキネシンが動いていることで、私たちの感情が作られているのです。

細胞内キャラクターのチームプレー

キネシンのような部品のことを、番組では「細胞内キャラクター」と呼び、トレーディングカードのようにして表示。各部品の分子量も書かれていて、とても興味深い!

番組ではそのうち6種類に注目し、食事などで血管内に入った糖質をどうやって細胞内に取り込むのかを説明していました。

糖質を細胞内に取り込む時には、クラスリン、トリスケリオン、キネシン、タグ、ユーエスピー25、そしてグルット4という部品たちがチームプレーのように連携しあうことで、血管内が高血糖や低血糖にならないように調整しているというのです。

まるで路線図?!チームプレーの回路図

命のない部品が集まって命を営む、ファンタジックな細胞内世界の流れを全て描いてみると、まるで路線図のよう。関東地方の路線図よりも高精細で、まるで巨大な集積回路のようだと感じました。

この回路図は生命の基本である代謝を示した相関図、代謝マップと呼ばれるものです。

トレーディングカードとして表示されているのは20種類でしたが、細胞内キャラクターは人間だと10万種類はいるとのこと。他のキャラクターたちがどのような働きをするのかも、続々解明されているのでしょう。

例えば遺伝子、これはどのようなたんぱく質を作るかの設計図ですが、その設計図を読み取る役割を担うキャラクター、設計図に従ってたんぱく質を組み立てるキャラクターたちがいて、初めて命が生まれるのです。

細胞内キャラクターを応援できる?!

番組内では、東京大学で行われた、遺伝的に全く同じマウスを、違った環境で飼育するという実験を紹介。

片方は広いケージでおもちゃが多く15匹という集団生活、おもちゃで遊んだりマウス同士の社会性も生まれ、活発に動き回れる環境。

もう片方は狭いケージ3匹で動きも少ない状況での飼育。

飼育開始から1ヶ月後、刺激が多いグループのマウスの方が、キネシンの量が1.7倍に増えていたのです。

キネシンの量が増えるということは、神経と神経の間の情報伝達がしやすくなるということ。記憶学習などの高次脳機能が向上するという事につながるそうです。

環境と過ごし方次第でキネシンが増える。

そして、人間でも同じようにキネシンを増やせるのでは?と、この実験を行った廣川名誉教授は考えられているそう。

人とのコミュニケーション、一生懸命好きな勉強をする努力をする、そんな自分たちの行動次第でキネシンが増える、すると増々いい方向に行く。そんな可能性があるのです。

これはすごく希望のある結果だと、廣川さんはとても嬉しそうに話してくれていました。

自分の人生は変わっていくんだというメッセージ。

私達シニアが認知機能を維持向上していくための、重要なヒントだと思いませんか?

これからの『シリーズ人体Ⅲ』も楽しみ

今回の放送、観ている間中、科学の進歩に、そして自分の身体の細胞ひとつひとつで今この時も起こっている奇跡に、本当にワクワクしました。

私の神経細胞内のキネシンに刺激をあげられたかもしれませんね。

「人体Ⅲ」は、NHKプラスで1週間の見逃し配信が行われています。

→ NHKプラスはこちらをタップ

見逃し配信期間の終了後は、1年間はNHKオンデマンドでご覧いただけます。

有料サービスですが、興味のあるかたはぜひ、NHKオンデマンドのページをチェックしてみてくださいね。

→ NHKオンデマンド(Amazon Prime Video)はこちらをタップ

次回は老化について取り上げられるそう。放送は一週間後です。

見逃さないように、視聴予約も、録画もしようと思っています。

みなさんも、ぜひご覧になってください!

これからの放送予定はこちら↓

第2集 細胞40兆 限りあるから命は輝く

5月11日(日) [総合] 午後9:00~9:49

第3集 命のつながり 細胞40億年の旅

5月25日(日) [総合] 午後9:00~9:49

第4集 果てしなき命の探求

6月8日(日) [総合] 午後9:00~9:49